朝鮮王朝を舞台にした韓国ドラマ「暴君のシェフ」は、美味しそうな料理や人間模様だけでなく、宮廷独特の言葉が多く登場するのが特徴です。

しかし「チョナ」「テビ」「テガム」など普段耳にしない用語が次々に出てくると、物語の背景や人物の関係性が分かりにくくなり、ストーリーを十分に楽しめないと感じる方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、ドラマ内で特によく耳にする官位や呼称、宮中の役職をわかりやすく整理しました。

誰がどの立場で、どんな意味を持つ言葉なのかを知れば、登場人物のやり取りに込められた敬意や緊張感が自然と伝わり、物語が一層わかりやすくなります。

本記事の内容は筆者が独自に整理したものであり、史実や制度について一部誤りや解釈の違いが含まれる可能性があります。

ご了承のうえ参考にしてください。

暴君のシェフ用語解説|朝鮮王朝の基本を知ろう

朝鮮王朝を舞台にしたドラマには、普段の生活では耳にしない独特な言葉がたくさん登場します。

特に官位や呼び名は、物語を理解するうえで大切なポイントです。

誰が偉いのか、どんな役割を持っていたのかを知っておくと、人物関係やストーリーの背景が一気に分かりやすくなります。

ドラマ 暴君のシェフをより楽しむために、まずは朝鮮王朝で使われていた基本的な用語から。

表や図解でわかりやすく解説しますね。

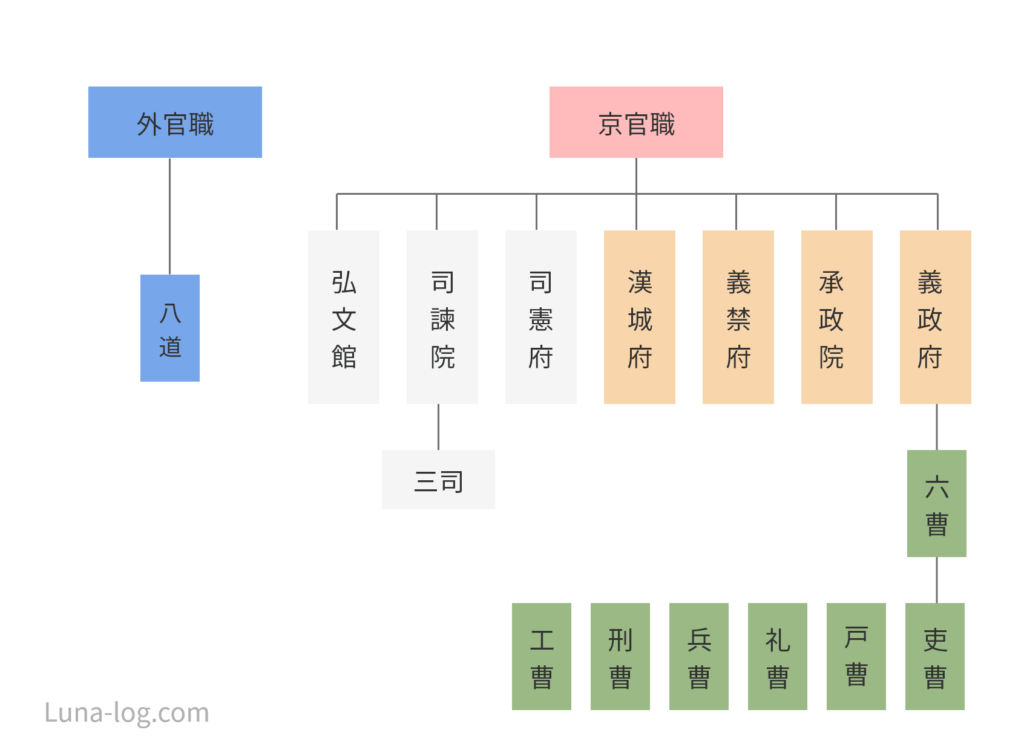

官職とは何か?中央の役割と仕組み

朝鮮王朝では、王を支える官職が中央に整えられていました。

義政府(ウイジョンブ)や六曹がその中心で、人事や財政、軍事などを分担しながら国を動かしていたのです。

こうした官職には官位という序列が結びついており、地位の高い者は王に近い職務を任されました。

官位とは、役人や官僚の身分を表す等級のことで、正一品から従九品までの厳格な序列があります。

数字が小さいほど高い地位で、正一品が最上位、従九品が最下位です。

高位官僚は国の政策や王の補佐を行い、中位や下位の役人は実務や地方の管理を担います。

ドラマでは、官位が高い人物=政治の中心に近い人物として描かれるので、序列を意識しておくと人間関係が理解しやすくなります。

【官職のしくみ】

大監・令監・ナウリの違いと意味

ドラマに出てくる、大監(テガム)、令監(ヨングァム)、ナウリという呼び方は、いずれも役人への敬称です。

ただし、相手の地位によって使い分けられました。大監は正三品以上の高官に対する呼び方で、権威ある人物に使われます。

令監は正六品前後の中堅クラスの役人に対して使われ、町人や下の者から敬意を込めて呼ばれる表現です。

ナウリは従六品以下の役人に対して用いられる言葉で、現代で言えば「役人さん」と呼ぶようなニュアンスです。

ドラマを観ていて誰がどう呼ばれているかに注目すると、その人の身分や立場が自然と分かるようになります。

都承旨とは?王の側近が担った役割

都承旨(トスンジ)は承政院という王の秘書機関の長官で、王と官僚の橋渡しを担いました。

王が下す命令や勅令は、都承旨を通して起草され、官僚に伝えられます。

つまり、王の言葉を文書にして実際の政策として動かす大切な役目でした。

そのため王のそばに常に仕え、政治の中心に関わる強い影響力を持っていました。

ドラマの中で都承旨は、王の信頼を受ける忠臣として描かれることもあれば、権力を背景に他の官僚を動かす姿が描かれることもあります。

この役職を知っておくと、物語の中で誰が王に近い存在なのかを理解しやすくなり、政治的な駆け引きが一層面白く見えてきますよ。

王と皇族に関する呼称の用語解説

ドラマを観ていると、王や王族の呼び方がたくさん出てきて混乱することがあります。

普段の生活では耳にしない言葉ばかりですが、それぞれに意味や使い分けがありました。

王をどう呼ぶか、王妃や世子をどう呼ぶかを知ると、人物同士の距離感や敬意の度合いが分かりやすくなります。

ここでは代表的な呼称を整理し、分かりやすく説明しますね。

チュサン・チョナ・クァインの違い

主上(チュサン)、殿下(チョナ)、寡人(クァイン)は、いずれも王に関わる呼び方なのですが、使う場面が違います。

チュサンは臣下が王を呼ぶときの最も格式ある呼称で、「主上陛下」という意味です。

チョナは臣下が王に直接話しかけるときの呼びかけで、日本語の「陛下」に近い響き。

クァインは王が自分をへりくだって言う一人称で、儒教文化に基づいた表現ということです。

ドラマで王が自分を「クァイン」と言い、家臣が「チョナ」と呼びかける場面を知っておくと、会話の雰囲気が理解しやすくなります。

世子(セジャ)と世子嬪(セジャビン)

セジャとは、王位を継ぐ予定の後継者を指し、日本でいう皇太子にあたります。

王の子供の中から選ばれた者が世子となり、幼い頃から学問や政治の教育を受けました。

セジャビンは世子の正室、つまり皇太子妃のことです。

彼女は未来の王妃候補として扱われ、宮中でも高い地位を持ちました。

ドラマで「セジャビン」と呼ばれる女性は、ただの王族の一員ではなく、将来の国母としての責任を背負っていることを意味します。

セジャとセジャビンを理解しておくと、後継争いや婚姻をめぐる政治的な駆け引きがより鮮明に見えてきます。

チュンジョン・テビ・テワンテビなど王妃関連用語

王妃を指す言葉にもいくつかの種類があります。

中殿(チュンジョン)は現役の王妃の呼称で、宮中で最も尊い女性を意味します。

大妃(テビ)は先代の王の正室で、今の王の母にあたります。

さらに格の高い大王大妃(テワンテビ)は、王の祖母にあたり、宮廷で絶大な権威を持ちました。

これらの呼称は単なる呼び名ではなく、宮廷内での力関係や序列を示しています。

ドラマでは、王妃と大妃、そして大王大妃が対立する場面がよく描かれますが、それぞれの立場を知っておくことで、彼女たちの発言や背景が理解しやすくなります。

大君・郡主・翁主など王子や姫の呼び方

王の子供たちにも生まれ方によって異なる呼称が与えられました。

大君(テグン)は王と正室の間に生まれた息子に与えられる称号で、血筋が正統であることを示しています。

側室から生まれた息子は「君(グン)」と呼ばれ、大君より序列は下がります。

娘の場合は、正室の子は翁主(オンジュ)、側室の子は郡主(クンジュ)と区別されました。

これらの呼び方を知ると、ドラマで登場人物がどう呼ばれているかで、その人の出自や地位がすぐに分かるようになります。

王子や姫の称号は単なる名前ではなく、宮廷内での立場そのものを表しているのです。

| 呼称 | 読み | 解説 |

|---|---|---|

| 主上 | チュサン | 臣下が王を呼ぶ最も格式ある称号。 主上陛下にあたる。 |

| 殿下 | チョナ | 臣下が王に直接呼びかけるときの呼称。 日本語の「陛下」に相当。 |

| 寡人 | クァイン | 王が自分をへりくだって呼ぶ一人称。 儒教文化由来。 |

| 世子 | セジャ | 王位継承者=皇太子。 幼い頃から政治や学問の教育を受ける。 |

| 世子嬪 | セジャビン | 世子の正室。 将来の王妃候補として重い立場を担う。 |

| 中殿 | チュンジョン | 王妃の呼称。 宮中で最も尊い女性。 |

| 大妃 | テビ | 先代王の正室。 現王の母にあたり、強い権威を持つ。 |

| 大王大妃 | テワンテビ | 王の祖母にあたる存在。 王妃の中で最上位の呼称。 |

| 王子(大君) | テグン | 王と正室の子として生まれた王子。 正統な血筋を示す称号。 |

| 王子(君) | グン | 側室の子として生まれた王子。 大君より序列が下がる。 |

| 王女(翁主) | オンジュ | 王と正室の娘。 正統な姫君。 |

| 王女(郡主) | クンジュ | 側室の娘。 翁主より地位は下だが、王族としての身分を持つ。 |

| 媽媽 | ママ | 王妃や高位の女性への敬称。 女官が呼びかけるときによく使う。 |

| 邸下 | チョハ | 世子や大君など、王子に対する敬称。 「殿下」と同じ使い方。 |

宮中の女性組織と役職用語

朝鮮王朝の宮廷には、王や王妃を支える多くの女性たちが仕えていました。

彼女たちは「女官」と呼ばれ、生活の世話だけでなく、儀式や衣装の管理など重要な役割を担っていました。

女官の世界にもはっきりとした序列があり、呼び名や職務によって地位が分かれていました。

ここではドラマでよく登場する女官組織や呼称について、基本からわかりやすく説明します。

内命婦(ネミョンブ)とは何か

内命婦は王妃を中心に組織された女性官僚の集団を指します。

彼女たちは単に王や王妃の身の回りを世話するだけでなく、儀式や衣装、食事の管理など宮中の生活全般を担いました。

女官の世界では、上に立つ人が下の者を束ねる仕組みになっており、役割ごとに細かく分かれています。

内命婦は王妃直属の組織なので、女性でありながら宮廷の権力構造に大きく関わりました。

ドラマを観ていると、王妃のそばに必ず控えている女官たちが登場しますが、彼女たちの背景にこの「内命婦」という組織があることを知ると理解が深まります。

大殿尚宮と王妃直属の権限

大殿尚宮(テジョンサングン)は、内命婦の中でも特に王妃に直属する高位の女官を指します。

彼女は王妃の生活全般を取り仕切り、他の女官をまとめる立場にありました。

そのため王妃の信頼を得ると、宮中で大きな発言力を持つこともありました。

大殿尚宮は単なる女官ではなく、王妃の権威を支える存在であり、時に政治的な動きにも関わることがありました。

ドラマの中で大殿尚宮が強い存在感を放つのは、こうした背景があるからです。

彼女の権限を理解しておくと、宮廷内での人間関係や権力の流れがより鮮明に見えてきます。

尚宮・尚儀・尚服など女官の序列

女官にはいくつもの階級があり、それぞれ職務が決められていました。

尚宮(サングン)は中堅クラスの女官で、日常業務を取り仕切る実務の中心です。

尚儀(サンウィ)は儀礼や礼儀作法を担当し、宮中での典礼を支えました。

尚服(サンボク)は王や王妃の衣装を管理する役割を持ち、衣装一つにも身分や儀式に応じた厳格な規定があったため重要な地位でした。

このように職務ごとに階級が設けられ、誰がどの役割を果たすかがはっきりしていました。

王を守る近衛軍と軍事組織について

朝鮮王朝では、王の身を守ることが何よりも重視されていました。

政治や儀式を行う王が不測の事態に巻き込まれれば、国そのものが揺らいでしまうからです。

そのため、宮中には王直属の近衛軍が常に配置され、日々の生活から外出時の護衛まで、徹底した警備体制が整えられていました。

ここでは王を守った近衛軍の代表的な組織や役割について紹介します。

羽林衛(ウリミ)と王の護衛任務

羽林衛(ウリミ)は王直属の近衛部隊で、宮殿の警備や王の身辺を守る精鋭集団でした。

王が出かけるときには必ず同行し、行列を組んで周囲を固めるなど、儀式的な役割も担っていました。

羽林衛に選ばれる兵士は厳しい基準を満たした者だけで、体力や武芸に優れていることはもちろん、王への忠誠心も重視されました。

普段は宮殿の門や廊下に立ち、王が安心して政治に集中できるように環境を整えていたのです。

ドラマで羽林衛が整然と並ぶ姿が描かれると、王権の威厳を示す場面であることが多く、彼らの存在が王の権力を象徴していました。

禁軍や義勇衛など近衛軍の役割

羽林衛のほかにも、王を守るための軍事組織はいくつかありました。

禁軍(クムグン)は宮廷の内外を守る部隊で、夜間の警備や非常時の防衛を担当しました。

王宮の出入口を固め、無断で出入りする者を防ぐ重要な役目を担っていました。

また、義勇衛(ウィヨンウィ)は戦時や緊急事態に動員される特別部隊で、普段は表に出ないものの、いざというときには王を守る最前線に立ちました。

こうした複数の近衛軍が存在することで、王の安全は二重三重に守られていたのです。

ドラマでは、禁軍が宮廷の門を固める緊迫した場面や、義勇衛が動員される騒乱の場面が描かれることもあり、王の周囲に常に緊張感があったことが伝わります。

暴君のシェフをより楽しむための用語まとめ

朝鮮王朝を舞台にしたドラマは、登場する人物や組織の呼び名が独特で、聞き慣れない言葉が多く使われます。

最初は意味がわからずに流してしまうこともありますが、用語の意味を知っていると人物の立場や関係性が自然と理解でき、物語にもっと入り込めるようになります。

ここでは「暴君のシェフ」を観るときに特によく出てくる言葉を整理し、登場人物同士の関係が分かりやすくなるヒントを紹介します。

ドラマ視聴でよく出る専門用語一覧

ドラマ暴君のシェフでは、王を呼ぶ殿下(チョナ)や主上(チュサン)、皇太子を意味する世子(セジャ)などが登場します。

また、官僚を呼ぶときには大監(テガム)、令監(ヨングァム)、ナウリといった言葉が使われ、相手の身分や地位を表しています。

女性では、王妃を指す中殿(チュンジョン)や、王の母を意味する大妃(テビ)も重要な呼称です。

さらに、王の護衛を担う羽林衛(ウリミ)や宮中で仕える女官組織の内命婦(ネミョンブ)といった用語もよく出てきます。

こうした言葉を押さえておくと、会話の中で誰に敬意を払っているのか、どの立場の人が話しているのかがすぐに理解できるようになります。

- 殿下(チョナ):王の呼称

- 主上(チュサン):王の呼称

- 世子(セジャ):皇太子

- 中殿(チュンジョン):王妃

- 大妃(テビ):王の母

- 大王大妃(テワンテビ):王の祖母

知っておくと人物関係が分かりやすくなる用語

人物の呼び名は、その人の立場や血筋を表す大切な手がかりです。

例えば、正室から生まれた王子は大君(テグン)、側室の子は君(グン)と呼ばれ、娘の場合は翁主(オンジュ)と郡主(クンジュ)に分かれます。

この違いを知っていると、ドラマの中で正室と側室の子供たちがどう扱われるか、その微妙な差が理解できます。

また、世子嬪(セジャビン)は世子の正室であり、将来の王妃候補という重い立場を背負います。

さらに、王妃直属の女官「大殿尚宮」や、王の命令を扱う「都承旨」といった役職も、物語の動きに深く関わります。

こうした用語を覚えておけば、登場人物がどのような関係性でつながっているのかが見えやすくなり、ドラマの世界がより鮮明に楽しめるようになりますよ。

相関図で人間関係を整理するとより分かりやすくなります。

暴君のシェフ相関図を確認↓

まとめ

ドラマ暴君のシェフに登場する言葉は、朝鮮王朝の歴史や宮廷文化に根ざしたものばかりです。

官位や呼称、女官の役職、王を守る近衛軍の名称などは、一見すると難しく感じますが、意味を知れば人物の立場や関係性が理解しやすくなります。

これらを知ることで、ドラマのセリフや場面に込められた緊張感や人間模様がより鮮明に見えてきます。

用語を押さえておけば、暴君のシェフのストーリーをさらに深く楽しめるでしょう。